Federico Fellini est un Acteur, Réalisateur, Scénariste, Producteur, Assistant Director, Concepteur de costume et Remerciements Italien né le 20 janvier 1920 à Rimini (Italie)

Federico Fellini [fedeˈriːko felˈliːni] est un réalisateur de cinéma et scénariste italien né à Rimini le 20 janvier 1920 et mort à Rome le 31 octobre 1993.

Il est l'un des plus grands et célèbres réalisateurs italiens du XX siècle et l'un des cinéastes les plus illustres de l'histoire du cinéma, au même titre que Charlie Chaplin, Ingmar Bergman, Akira Kurosawa, John Ford, Jean Renoir, Alfred Hitchcock ou encore Orson Welles. Il a gagné la Palme d'or au Festival de Cannes 1960 pour La dolce vita et quatre fois l'Oscar du meilleur film en langue étrangère à Hollywood (pour La strada, Les Nuits de Cabiria, Huit et demi et Amarcord), un record qu'il partage avec son compatriote Vittorio De Sica.

Marquée à ses débuts par le néoréalisme, l'œuvre de Fellini évolue, dans les années 1960, vers une forme singulière, liée à la modernité cinématographique européenne à laquelle Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni, Alain Resnais, Jean-Luc Godard ou encore Andreï Tarkovski sont rattachés. Ses films se caractérisent alors par le foisonnement des thèmes et du récit, l'artificialité revendiquée de la mise en scène et l'absence totale de frontière entre le rêve, l'imaginaire, l'hallucination et le monde de la réalité.

Le 29 mars 1993, un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, « en appréciation de l'un des maîtres-conteurs de l'écran », lui est attribué par la prestigieuse Académie des arts et sciences du cinéma à Los Angelès.

Issu d'une famille de la petite bourgeoisie de province italienne, Federico Fellini est né dans la station balnéaire de Rimini sur la côte adriatique. Durant sa jeunesse, il est marqué par le pouvoir, l'Église et le fascisme, ce qui se ressentira plus tard dans son œuvre (Amarcord, par exemple). Attiré par le journalisme et le dessin de presse, il s'installe en 1939 à Rome où il est engagé par un hebdomadaire humoristique à grand tirage, Marc'Aurelio où il fait la connaissance de Giulietta Masina.

Il fait ses grands débuts au cinéma comme script et assistant-scénariste de Roberto Rossellini pour le film Rome, ville ouverte (Roma, città aperta) en 1945. Si cette collaboration dure plusieurs années, Fellini travaille également aux côtés de Pietro Germi (Au nom de la loi, In nome della legge en 1948) et Alberto Lattuada (Sans pitié, Senza pietà en 1948). C'est avec ce dernier qu'il signe sa première véritable réalisation pour le cinéma : Les Feux du music-hall (Luci del varietà) en 1951, une œuvre, certes, fortement influencée par le courant néoréaliste, notamment pour sa peinture de l'Italie d'après-guerre, mais qui s'avère déjà très personnelle tant par le style que les thèmes évoqués : les artistes itinérants, la vie de bohème, les spectacles fauchés, les querelles de personne ou de cœur ridicules et les préoccupations quotidiennes futiles.

Un néoréalisme très personnel

En 1952, il assure seul la réalisation de la comédie Le Cheik blanc (Lo Sceicco bianco), dont le scénario développe un sujet pensé avec Michelangelo Antonioni, puis il tourne en 1953 Les Vitelloni (I Vitelloni) qui évoque le parcours de cinq jeunes oisifs, vivant aux crochets de leurs parents. Ce film impose définitivement l'univers fellinien.

C'est avec La strada, en 1954, que Federico Fellini obtient son premier succès international. Dans ce film, comme dans Il Bidone en 1955 et dans Les Nuits de Cabiria (Le Notti di Cabiria) en 1957, il met en vedette sa femme, Giulietta Masina. Dans La strada, elle joue le rôle de Gelsomina, une jeune fille simplette confiée à Zampanò (Anthony Quinn), un briseur de chaînes ambulant qui la brutalise et dans Les Nuits de Cabiria celui de Cabiria, une prostituée courageuse, mais naïve. Ces films restent encore fidèles à la thématique néoréaliste (description du petit peuple italien, des marginaux et de la vie de misère), mais s'en écartent en grande partie par leur regard poétique, mélancolique et onirique.

Le clivage

La dolce vita en 1960, qui prend le milieu mondain de Rome et les dessous de la presse à scandale en toile de fond, obtient la Palme d'or au Festival de Cannes. Ce film est un tournant décisif et marque sa rupture avec le néoréalisme. Il impose définitivement ce que la critique appelle, souvent à tort et à travers, le baroque fellinien qui définit les personnages (exubérants, extravagants, grotesques, difformes - caricatures vivantes, proches de la commedia dell'arte) et la narration (fragmentée, digressive ou circulaire, sans réelle progression dramatique). L'esthétique de Fellini cherche dès lors à alterner décor et lumière naturels, scénographie ostensiblement artificielle (stucs, plastique etc.), éclairage stylisé. Les maquillages et les costumes sont ostentatoires, de nombreux motifs carnavalesques sont déployés et chaque séquence tend vers la théâtralisation. Le traitement du temps prend également une forme inédite : le réel et l'imaginaire, le rêve et la banalité quotidienne, le fantasme, l'hallucinatoire et l'univers familier ou encore le souvenir et le temps présent se confondent allègrement dans une mosaïque de visions hétérogènes. Les thèmes deviennent plus ciblés : le chaos, les ruines de la civilisation, la décadence, la rupture temporelle, la parade sociale, les images d'enfance idéalisées ou fantasmées, l'angoisse métaphysique et l'évocation dramatico-bouffonne de l'Histoire.

L'énorme succès de La dolce vita, dont la musique lancinante signée Nino Rota et l'image légendaire d'Anita Ekberg déambulant dans la fontaine de Trevi font le tour du monde, lui permet de réaliser, trois ans plus tard, son film le plus personnel et le plus ambitieux, Huit et demi (Otto e mezzo). En livrant ainsi ses angoisses d'artiste en mal d'inspiration, ses délires et ses fantasmes de cinéaste à travers Marcello Mastroianni, son alter ego, Fellini propose une réflexion passionnante et dense sur la création artistique..

En 1962, il réalise aussi un sketch de 52 minutes pour le film collectif Boccace 70, Les Tentations du docteur Antonio, sur l'obsession ambigüe d'un bigot pour une publicité représentant une femme sensuelle et alanguie, interprétée de nouveau par Anita Ekberg.

Maturité

Avec son portrait de femme de la bourgeoisie italienne délaissée par son mari, incarnée par Giulietta Masina, dans Juliette des esprits qui mêle intimisme, mythologie et onirisme, puis la démesure de son Satyricon, d'après l'œuvre de Pétrone, Fellini est désormais débarrassé de l'héritage néoréaliste ; il plonge dans ses souvenirs d'enfance avec Les Clowns (I Clowns) en 1970, téléfilm sorti aussi dans les salles de cinéma, Fellini Roma en 1972 et surtout avec Amarcord en 1973, qui évoque son adolescence à Rimini, sa ville natale. La Romagne de Fellini rappelle celle de Antonio Beltramelli, né à Forlì, comme on la trouve dans Gli uomini rossi ou Il Cavalier Mostardo..

Le Casanova de Fellini (Il Casanova di Federico Fellini) en 1976, renoue avec le baroque du Satyricon ; et Fellini retrouve sa veine intimiste dans un nouveau téléfilm, également exploité dans les salles de cinéma, Répétition d'orchestre (Prova d'orchestra) en 1979. .

Derniers films

Les années 1980 s'ouvrent sur La Cité des femmes (La Città delle donne), parabole sur la guerre des sexes et la communication rompue entre hommes et femmes. Suivent Et vogue le navire… (E la nave va…) en 1983, opéra funèbre, Ginger et Fred (Ginger e Fred) en 1986, satire féroce de la télévision et Intervista en 1987, un hommage au cinéma où il fait se retrouver Marcello Mastroianni et Anita Ekberg presque trente ans après La dolce vita..

C'est avec La voce della luna, en 1990, un film au climat crépusculaire que se clôt l'activité cinématographique de Fellini.

Lors des funérailles d'État à Rome auxquelles il a droit, le célèbre trompettiste italien Mauro Maur joue L'improvviso dell'angelo de Nino Rota.

(1960)

(1960)

(Réalisateur) (1963)

(1963)

(Réalisateur) (1945)

(1945)

(Co-écrivain) (1957)

(1957)

(Réalisateur) (1946)

(1946)

(Ecrivain) (1954)

(1954)

(Réalisateur)

Source : Wikidata

Federico Fellini

- Infos

- Photos

- Meilleurs films

- Famille

- Personnages

- Récompenses

Nationalité Italie

Naissance 20 janvier 1920 à Rimini (Italie)

Mort 31 octobre 1993 (à 73 ans) à Rome (Italie)

Naissance 20 janvier 1920 à Rimini (Italie)

Mort 31 octobre 1993 (à 73 ans) à Rome (Italie)

Federico Fellini [fedeˈriːko felˈliːni] est un réalisateur de cinéma et scénariste italien né à Rimini le 20 janvier 1920 et mort à Rome le 31 octobre 1993.

Il est l'un des plus grands et célèbres réalisateurs italiens du XX siècle et l'un des cinéastes les plus illustres de l'histoire du cinéma, au même titre que Charlie Chaplin, Ingmar Bergman, Akira Kurosawa, John Ford, Jean Renoir, Alfred Hitchcock ou encore Orson Welles. Il a gagné la Palme d'or au Festival de Cannes 1960 pour La dolce vita et quatre fois l'Oscar du meilleur film en langue étrangère à Hollywood (pour La strada, Les Nuits de Cabiria, Huit et demi et Amarcord), un record qu'il partage avec son compatriote Vittorio De Sica.

Marquée à ses débuts par le néoréalisme, l'œuvre de Fellini évolue, dans les années 1960, vers une forme singulière, liée à la modernité cinématographique européenne à laquelle Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni, Alain Resnais, Jean-Luc Godard ou encore Andreï Tarkovski sont rattachés. Ses films se caractérisent alors par le foisonnement des thèmes et du récit, l'artificialité revendiquée de la mise en scène et l'absence totale de frontière entre le rêve, l'imaginaire, l'hallucination et le monde de la réalité.

Le 29 mars 1993, un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, « en appréciation de l'un des maîtres-conteurs de l'écran », lui est attribué par la prestigieuse Académie des arts et sciences du cinéma à Los Angelès.

Biographie

DébutsIssu d'une famille de la petite bourgeoisie de province italienne, Federico Fellini est né dans la station balnéaire de Rimini sur la côte adriatique. Durant sa jeunesse, il est marqué par le pouvoir, l'Église et le fascisme, ce qui se ressentira plus tard dans son œuvre (Amarcord, par exemple). Attiré par le journalisme et le dessin de presse, il s'installe en 1939 à Rome où il est engagé par un hebdomadaire humoristique à grand tirage, Marc'Aurelio où il fait la connaissance de Giulietta Masina.

Il fait ses grands débuts au cinéma comme script et assistant-scénariste de Roberto Rossellini pour le film Rome, ville ouverte (Roma, città aperta) en 1945. Si cette collaboration dure plusieurs années, Fellini travaille également aux côtés de Pietro Germi (Au nom de la loi, In nome della legge en 1948) et Alberto Lattuada (Sans pitié, Senza pietà en 1948). C'est avec ce dernier qu'il signe sa première véritable réalisation pour le cinéma : Les Feux du music-hall (Luci del varietà) en 1951, une œuvre, certes, fortement influencée par le courant néoréaliste, notamment pour sa peinture de l'Italie d'après-guerre, mais qui s'avère déjà très personnelle tant par le style que les thèmes évoqués : les artistes itinérants, la vie de bohème, les spectacles fauchés, les querelles de personne ou de cœur ridicules et les préoccupations quotidiennes futiles.

Un néoréalisme très personnel

En 1952, il assure seul la réalisation de la comédie Le Cheik blanc (Lo Sceicco bianco), dont le scénario développe un sujet pensé avec Michelangelo Antonioni, puis il tourne en 1953 Les Vitelloni (I Vitelloni) qui évoque le parcours de cinq jeunes oisifs, vivant aux crochets de leurs parents. Ce film impose définitivement l'univers fellinien.

C'est avec La strada, en 1954, que Federico Fellini obtient son premier succès international. Dans ce film, comme dans Il Bidone en 1955 et dans Les Nuits de Cabiria (Le Notti di Cabiria) en 1957, il met en vedette sa femme, Giulietta Masina. Dans La strada, elle joue le rôle de Gelsomina, une jeune fille simplette confiée à Zampanò (Anthony Quinn), un briseur de chaînes ambulant qui la brutalise et dans Les Nuits de Cabiria celui de Cabiria, une prostituée courageuse, mais naïve. Ces films restent encore fidèles à la thématique néoréaliste (description du petit peuple italien, des marginaux et de la vie de misère), mais s'en écartent en grande partie par leur regard poétique, mélancolique et onirique.

Le clivage

La dolce vita en 1960, qui prend le milieu mondain de Rome et les dessous de la presse à scandale en toile de fond, obtient la Palme d'or au Festival de Cannes. Ce film est un tournant décisif et marque sa rupture avec le néoréalisme. Il impose définitivement ce que la critique appelle, souvent à tort et à travers, le baroque fellinien qui définit les personnages (exubérants, extravagants, grotesques, difformes - caricatures vivantes, proches de la commedia dell'arte) et la narration (fragmentée, digressive ou circulaire, sans réelle progression dramatique). L'esthétique de Fellini cherche dès lors à alterner décor et lumière naturels, scénographie ostensiblement artificielle (stucs, plastique etc.), éclairage stylisé. Les maquillages et les costumes sont ostentatoires, de nombreux motifs carnavalesques sont déployés et chaque séquence tend vers la théâtralisation. Le traitement du temps prend également une forme inédite : le réel et l'imaginaire, le rêve et la banalité quotidienne, le fantasme, l'hallucinatoire et l'univers familier ou encore le souvenir et le temps présent se confondent allègrement dans une mosaïque de visions hétérogènes. Les thèmes deviennent plus ciblés : le chaos, les ruines de la civilisation, la décadence, la rupture temporelle, la parade sociale, les images d'enfance idéalisées ou fantasmées, l'angoisse métaphysique et l'évocation dramatico-bouffonne de l'Histoire.

L'énorme succès de La dolce vita, dont la musique lancinante signée Nino Rota et l'image légendaire d'Anita Ekberg déambulant dans la fontaine de Trevi font le tour du monde, lui permet de réaliser, trois ans plus tard, son film le plus personnel et le plus ambitieux, Huit et demi (Otto e mezzo). En livrant ainsi ses angoisses d'artiste en mal d'inspiration, ses délires et ses fantasmes de cinéaste à travers Marcello Mastroianni, son alter ego, Fellini propose une réflexion passionnante et dense sur la création artistique..

En 1962, il réalise aussi un sketch de 52 minutes pour le film collectif Boccace 70, Les Tentations du docteur Antonio, sur l'obsession ambigüe d'un bigot pour une publicité représentant une femme sensuelle et alanguie, interprétée de nouveau par Anita Ekberg.

Maturité

Avec son portrait de femme de la bourgeoisie italienne délaissée par son mari, incarnée par Giulietta Masina, dans Juliette des esprits qui mêle intimisme, mythologie et onirisme, puis la démesure de son Satyricon, d'après l'œuvre de Pétrone, Fellini est désormais débarrassé de l'héritage néoréaliste ; il plonge dans ses souvenirs d'enfance avec Les Clowns (I Clowns) en 1970, téléfilm sorti aussi dans les salles de cinéma, Fellini Roma en 1972 et surtout avec Amarcord en 1973, qui évoque son adolescence à Rimini, sa ville natale. La Romagne de Fellini rappelle celle de Antonio Beltramelli, né à Forlì, comme on la trouve dans Gli uomini rossi ou Il Cavalier Mostardo..

Le Casanova de Fellini (Il Casanova di Federico Fellini) en 1976, renoue avec le baroque du Satyricon ; et Fellini retrouve sa veine intimiste dans un nouveau téléfilm, également exploité dans les salles de cinéma, Répétition d'orchestre (Prova d'orchestra) en 1979. .

Derniers films

Les années 1980 s'ouvrent sur La Cité des femmes (La Città delle donne), parabole sur la guerre des sexes et la communication rompue entre hommes et femmes. Suivent Et vogue le navire… (E la nave va…) en 1983, opéra funèbre, Ginger et Fred (Ginger e Fred) en 1986, satire féroce de la télévision et Intervista en 1987, un hommage au cinéma où il fait se retrouver Marcello Mastroianni et Anita Ekberg presque trente ans après La dolce vita..

C'est avec La voce della luna, en 1990, un film au climat crépusculaire que se clôt l'activité cinématographique de Fellini.

Lors des funérailles d'État à Rome auxquelles il a droit, le célèbre trompettiste italien Mauro Maur joue L'improvviso dell'angelo de Nino Rota.

Ses meilleurs films

(1960)

(1960)(Réalisateur)

(1963)

(1963)(Réalisateur)

(1945)

(1945)(Co-écrivain)

(1957)

(1957)(Réalisateur)

(1946)

(1946)(Ecrivain)

(1954)

(1954)(Réalisateur)

Le plus souvent avec

Filmographie de Federico Fellini (61 films)

Acteur

, 1h30

, 1h30Réalisé par Ettore Scola

Origine Italie

Genres Drame, Documentaire

Thèmes Documentaire sur le monde des affaires, Documentaire sur le cinéma

Acteurs Federico Fellini, Antonella Attili

Rôle Sé stesso (materiale d'archivio)

Note69%

Le film se base sur les souvenirs personnels d'Ettore Scola en particulier concernant les premières années de la carrière de Fellini : son arrivée à Rome, ses débuts comme dessinateur de bande dessinée à la rédaction de Marc'Aurelio où il a fait la connaissance de Scola, jusqu'à ses débuts au cinéma comme metteur en scène.

Marcello : Une douce vie (2006)

, 1h38Genres Documentaire

Acteurs Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Sergio Castellitto, Ursula Andress, Lina Wertmüller

Rôle Self (archive footage)

Note68%

Une vie vécue avec douceur, ce doux regard et ce sourire narquois, cette légendaire paresse. Aujourd’hui encore, dire Mastroianni ou Marcello évoque une époque : un monde fait de bravoure, de beauté, de charme, de gentillesse. Au travers d’interviews de ses proches et de ses collaborateurs, d’extraits de films et d’images d’archives, ce documentaire narré par Sergio Castellitto veut raconter un homme qui a été le plus grand acteur italien et a vécu de façon extraordinaire avec le succès, en pensant souvent qu’il n’était peut-être qu’en train de rêver.

, 1h42

, 1h42Réalisé par Damian Pettigrew

Origine France

Genres Documentaire

Thèmes Film traitant du cinéma, Documentaire sur le monde des affaires, Documentaire sur le cinéma, Documentaire sur une personnalité

Acteurs Federico Fellini, Roberto Benigni, Terence Stamp, Donald Sutherland, Dante Ferretti, Tullio Pinelli

Rôle Lui-même

Note69%

Le film est fondé sur les dernières interviews avec le Maestro filmées à Rome en 1991 et 1992 par Damian Pettigrew. « J'ai tout inventé de ma jeunesse, de ma famille, de mes relations avec les femmes, avec la vie. Je suis un grand menteur, » explique Fellini.

Intervista (1987)

, 1h45Réalisé par Federico Fellini

Origine Italie

Genres Drame, Comédie, Documentaire

Thèmes La télévision

Acteurs Anita Ekberg, Marcello Mastroianni, Federico Fellini, Antonella Ponziani, Lara Wendel, Eva Grimaldi

Rôle Lui-même

Note69%

Alors que Fellini tourne une adaptation à l'écran du roman de Kafka L’Amérique, des journalistes japonais viennent l’interviewer. C'est le prétexte à une évocation nostalgique de Cinecittà et de l'évolution du cinéma.

Io sono Anna Magnani (1980)

, 1h45Réalisé par Chris Vermorcken

Genres Documentaire

Acteurs Anna Magnani, Claude Autant-Lara, Marco Bellocchio, Laura Betti, Eduardo De Filippo, Elsa De Giorgi

Rôle Lui-même

Note71%

Répétition d'orchestre (1978)

, 1h10Réalisé par Federico Fellini

Origine Italie

Genres Drame, Comédie, Comédie dramatique, Comédie musicale, Musical

Thèmes La musique, Lié à la musique classique, Musique

Acteurs Balduin Baas, Clara Colosimo, Federico Fellini

Note70%

Dans un oratoire du XIII siècle, un orchestre symphonique (formation d'une quarantaine de musiciens) répète une œuvre de Nino Rota (même si le nom du compositeur n'est jamais mentionné). Le représentant syndical de l'orchestre vient prévenir les musiciens qu'une équipe de télévision va venir filmer la répétition, et interviewer les musiciens qui le souhaiteront.

Nous nous sommes tant aimés (1974)

, 2h4Réalisé par Ettore Scola

Origine Italie

Genres Drame, Comédie

Acteurs Stefania Sandrelli, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Stefano Satta Flores, Aldo Fabrizi, Giovanna Ralli

Rôle Lui-même

Note80%

Italie, 1944. Gianni, Nicola et Antonio se lient d'amitié alors qu'ils ont pris le maquis pour combattre les Allemands. Lorsque sonne l'heure de la libération, un monde nouveau s'offre à eux. Militants fervents, pleins de rêves et d'illusions, les voici prêts à faire la révolution.

Fellini Roma (1972)

, 1h53Réalisé par Federico Fellini, Bernardino Zapponi

Origine France

Genres Drame, Comédie

Acteurs Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Anna Magnani, Marne Maitland, Gore Vidal, Feodor Chaliapin, Jr.

Rôle Lui-même

Note72%

En complète rupture avec les structures de la dramaturgie classique, le film se présente comme une suite de courts récits et saynètes où Fellini mêle des souvenirs d'enfance et de jeunesse — en restituant l'ambiance de la Rome de la première moitié du XX siècle — avec des séquences dressant le portrait de cette ville à l'époque même du tournage.

Ciao Federico ! (1971)

, 1hOrigine Etats-Unis

Genres Documentaire

Acteurs Federico Fellini, Giulietta Masina, Nino Rota, Giuseppe Rotunno, Dante Ferretti, Martin Potter

Rôle Lui-même

Note63%

Reportage, en 1968, sur le tournage du film Satyricon. Interviews de Federico Fellini, commentaires de quelques-uns de ses acteurs, ainsi que des membres de son entourage.

Alex au pays des merveilles (1970)

, 1h51Réalisé par Paul Mazursky

Origine Etats-Unis

Genres Drame, Comédie, Comédie dramatique

Acteurs Donald Sutherland, Ellen Burstyn, Paul Mazursky, Michael Lerner, Federico Fellini, Jeanne Moreau

Rôle Lui-même

Note54%

Après l'immense succès de son premier film, un jeune réalisateur se retrouve coincé entre art et marketing : il désire faire un film qui prête matière à réflexion, tandis que le studio aimerait quelque chose de simple qui soit certain de rapporter de l'argent.

Les Clowns (1970)

, 1h32Réalisé par Federico Fellini

Origine France

Genres Drame, Science-fiction, Comédie, Documentaire, Fantasy

Thèmes Cirque

Acteurs Federico Fellini, Riccardo Billi, Anita Ekberg, Pierre Étaix, Liana Orfei, Annie Fratellini

Rôle Lui-même

Note69%

Depuis sa précoce enfance, Fellini est attiré, voire subjugué, par le cirque. Il entreprend ici une sorte de voyage nostalgique à la rencontre des anciens clowns et de leurs souvenirs.

Bloc-notes d'un cinéaste (1969)

, 1hRéalisé par Federico Fellini

Origine Italie

Genres Documentaire

Acteurs Giulietta Masina, Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Caterina Boratto, Pasqualino De Santis, Bernardino Zapponi

Rôle Lui-même

Note65%

Dans ce documentaire tourné pour la chaîne de télévision NBC, Fellini évoque, au milieu des ruines du décor, le tournage interrompu de son film Le Voyage de G. Mastorna avec Marcello Mastroianni dans le rôle principal, puis la préparation de Federico Fellini-Satyricon. C'est sa première collaboration avec une chaîne de télévision.

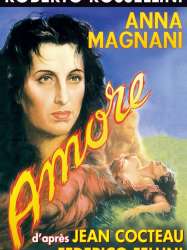

L'amore (1948)

, 1h10Réalisé par Roberto Rossellini, Marcello Pagliero

Genres Drame

Thèmes Maladie, Psychologie, Folie

Acteurs Anna Magnani, Federico Fellini, Sylvia Bataille, Gabrielle Fontan, Jane Marken, Elli Parvo

Rôle Le berger, « Saint Joseph », dans Le Miracle

Note68%

La Voix humaine : Une femme que son amant vient de quitter se retrouve seule chez elle, avec sa chienne, et tente désespérément, après une tentative de suicide, de retenir l'homme, au travers d'une longue conversation téléphonique avec lui.

Païsa (1946)

, 2h6Réalisé par Roberto Rossellini

Origine Italie

Genres Drame, Guerre, Historique

Thèmes La mer, Religion, Sexualité, Transport, Erotique, Prostitution, Politique

Acteurs Maria Michi, Giulietta Masina, Carlo Pisacane, Federico Fellini

Rôle Man in Crowd (uncredited)

Note75%

Paisà se présente sous la forme d'une suite de six récits indépendants, mais liés par le thème de la libération de l'Italie par les alliés durant la campagne d'Italie de la Seconde Guerre mondiale (1943-1945). Ils se succèdent chronologiquement, chaque court-métrage jalonnant une grande étape de la progression géographique des Alliés contre les fascistes.

Réalisateur

La Voix de la lune (1990)

, 2hRéalisé par Federico Fellini

Origine Italie

Genres Drame, Comédie, Fantasy, Aventure

Thèmes Politique, Dystopique

Acteurs Roberto Benigni, Paolo Villaggio, Sim, Angelo Orlando, Stefano Antonucci, Éric Averlant

Note63%

Mise en images de la nostalgie : Le candide Ivo Salvini, vagabond qui communique avec la Lune, part pour une étrange contrée rendre un escarpin d'argent qu'il a autrefois dérobé à la blonde Aldina...

Connexion

Connexion